Klimaperspektiven - Blickwinkel auf den Klimawandel

Mit dem Symposium Klimaperspektiven wollen der Arbeitskreis Klima am Forum Scientiarum der Universität Tübingen sowie StipendiatInnen der Heinrich Böll Stiftung neue Blickwinkel auf den Klimawandel eröffnen.

Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen der Sektoren Ernährung und Luftverkehr auf die globale Erwärmung. Außerdem berichtet Maiken Winter, die von Nobelpreisträger Al Gore zur Klimaschutz-Multiplikatorin geschult wurde, von ihren Erfahrungen in der Klima-Bildungsarbeit in Deutschland und den USA, und stellt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel vor.

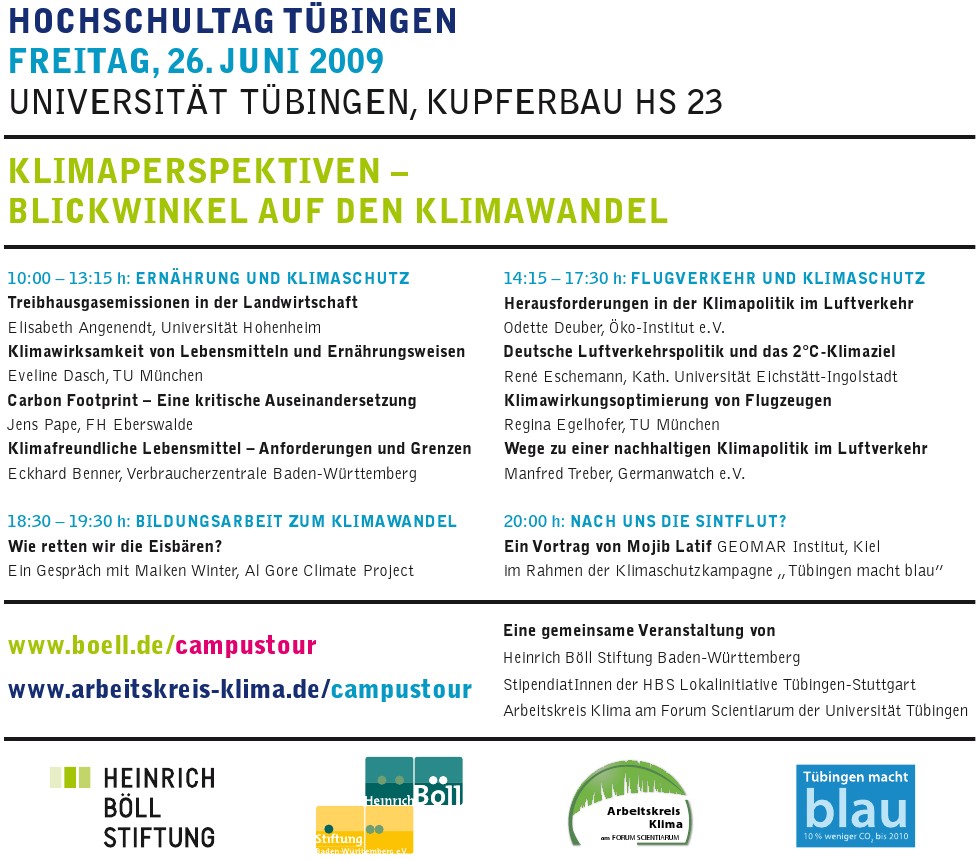

- Freitag, 26. Juni, 10.00 - 22.00 Uhr

- Kupferbau HS 23, Universität Tübingen

⇒ Mehr zu unserer Motivation

Programmänderung

Der Vortrag von Mojib Latif im Rahmen der Vortragsreihe von „Tübingen macht blau“ muss leider auf Herbst verschoben werden. Dafür wurde das Symposium Klimaperspektiven um eine weitere Veranstaltung ergänzt: Um 20.00 Uhr hält Dr. Maiken Winter einen Vortrag über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel.

Programm

| 10.00 | Begrüßung |

| Carmen Huckel Schneider, Vorstand Heinrich Böll Stiftung Ba-Wü Dorothee Lorenz, Arbeitskreis Klima Katja Gilbert, Stipendiatin der HBS |

10.15–13.15 Uhr: ERNÄHRUNG UND KLIMASCHUTZ

| 10.15 | Einführung Martin Kreeb, Geschäftsführer balance[f]; Universität Hohenheim |

| 10.30 | Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft Elisabeth Angenendt, Universität Hohenheim |

| 11.00 | Klimawirksamkeit von Lebensmitteln und Ernährungsweisen Eveline Dasch, TU München |

| 11.30 | Kaffeepause |

| 11.45 | Carbon Footprint – Eine kritische Auseinandersetzung Jens Pape, FH Eberswalde |

| 12.15 | Klimafreundliche Lebensmittel – Anforderungen und Grenzen Eckhard Benner, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg |

| 12.45 | Abschlussdiskussion |

| 13.15 | Mittagspause |

14.15–17.30 Uhr: LUFTVERKEHR UND KLIMASCHUTZ

| 14.15 | Einführung Wolfgang Kaiser, Vorstand Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg |

| 14.30 | Herausforderungen in der Klimapolitik im Luftverkehr Odette Deuber, Öko-Institut e.V. |

| 15.00 | Deutsche Luftverkehrspolitik und das 2° C-Klimaziel René Eschemann, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt |

| 15.30 | Kaffeepause |

| 16.00 | Klimawirkungsoptimierung von Flugzeugen Regina Egelhofer, TU München |

| 16.30 | Wege zu einer nachhaltigen Klimapolitik im Luftverkehr Manfred Treber, Germanwatch e.V. Bonn |

| 17.00 | Abschlussdiskussion |

| 17.30 | Pause: Imbiss und Rahmenprogramm Tübinger Umweltgruppen stellen sich vor, Fotoausstellung zum Klimawandel |

18.30-19.30 Uhr: BILDUNGSARBEIT ZUM KLIMAWANDEL

Ein Gespräch mit Maiken Winter, Al Gore Climate Project

| 19.30 | Pause: Imbiss und Rahmenprogramm |

20.00-22.00 Uhr: KLIMAWANDEL - VERANTWORTUNG UND CHANCE

Vortrag von Maiken Winter, Al Gore Climate Project

Vorträge Ernährung und Klimaschutz

Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft

Dr. Elisabeth Angenendt, Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre, Universität Hohenheim

Mit einem Anteil von global ca. 15% und national ca. 8% trägt die Landwirtschaft nicht unerheblich zu den anthropogenen Treibhausgasemissionen bei. Während dabei energiebedingte Kohlendioxidemissionen eine untergeordnete Rolle spielen, ist die Landwirtschaft Hauptquelle der stark klimawirksamen Methan- und Lachgasemissionen. Diese Emissionen stammen dabei überwiegend aus biologischen Prozessen, die nur bedingt steuerbar und z. T. stark von naturräumlichen Gegebenheiten abhängig sind.

Der Vortag soll einen Überblick über die Komplexität der Quellen und der Erfassung land-wirtschaftlicher Treibhausgasemissionen geben. Des Weiteren sollen Maßnahmen zur Reduktion landwirtschaftlicher Treibhausgasemissionen aufgezeigt werden. Eine Erfassung dieser Vermeidungspotenziale erfordert eine ganzheitliche Betrachtung aller landwirtschaftlichen Emissionen. So können z.B. schonendere Verfahren der Bodenbearbeitung zwar zu einer Akkumulation des Kohlenstoffes im Boden führen, aber durchaus durch einen höheren Input an Pflanzschutzmitteln energiebedingte Kohlendioxidemissionen verursachen. Anhand von Beispielen potenzieller Reduktionsmöglichkeiten in der Landwirtschaft und den damit verbundenen Vermeidungskosten, soll eine vergleichende Beurteilung mit anderen Sektoren erfolgen.

Klimawirksamkeit von Lebensmitteln und Ernährungsweisen

Eveline Dasch, Lehrstuhl Wirtschaftslehre des Landbaus, TU München

Der Ernährungsbereich hat in Deutschland einen Anteil von ca. 20% an den gesamten Treibhausgas-Emissionen. Damit ist er ein wichtiger Ansatzpunkt zur Emissionssenkung. Über die Hälfte der ernährungsbedingten Emissionen wiederum werden in der Landwirtschaft verursacht, vor allem durch die Erzeugung von tierischen Lebensmitteln. Weitere wichtige Teilbereiche sind Verbraucheraktivitäten, Handel und Transport sowie Verarbeitung.

Unter Berücksichtigung dieser verschiedenen Bereiche lässt sich eine Konzeption für eine klimafreundliche Ernährung aufstellen. Dabei ist der Anteil tierischer bzw. pflanzlicher Le-bensmittel der wichtigste Punkt. Weiterhin wichtig ist die Anbauweise sowie Regionalität und Saisonalität. Auch der Frische- bzw. Verarbeitungsgrad der Lebensmittel und die Verpackung spielen eine Rolle. Neben diesen Aspekten der Lebensmittelauswahl sind Aktivitäten auf der Ebene der Haushaltsführung und des Einkaufs relevant.

In dem Vortrag wird die Klimawirksamkeit der einzelnen Faktoren im Bedürfnisfeld Ernäh-rung erläutert. Daraus werden Maßnahmen für eine klimaoptimierte Ernährung abgeleitet.

Carbon Footprint - Eine kritische Auseinandersetzung

Prof. Dr. Jens Pape, Fachgebiet Unternehmensführung in der Agrarwirtschaft, FH Eberswalde

Im Zuge der Klimadebatte steigt das Interesse an klimafreundlichem Handeln von Seiten unterschiedlichster Anspruchsgruppen und Unternehmen. Für den Bereich der Ernährung gilt: Die landwirtschaftliche Primärproduktion verursacht in Deutschland ca. 8% der anthropogenen Treibhausgasemissionen, die Ernährungswirtschaft insgesamt etwa 16% der Treibhausgasemissionen pro Kopf. Damit nimmt sie eine ähnlich hohe Bedeutung wie der Individualverkehr ein.

Produktbezogene Treibhausgasbilanzen von Lebensmitteln, auch CO2-Fußabdruck oder im englischen Sprachgebrauch „Product Carbon Footprint“ (PCF) genannt, zielen darauf ab, die Treibhausgasemissionen, die im Lebenszyklus eines Produktes anfallen, zu erfassen und damit die Klimawirkung eines Produktes zu bestimmen, zu bewerten und zu kommunizieren. Grundlage der derzeit diskutierten Ansätze ist dabei die methodische Vorgehensweise der Ökobilanzierung nach ISO 14040 und ISO 14044.

Ziel des Vortrages ist es, ausgehend vom Ansatz der Ökobilanzierung, die methodische Vorgehensweise der CO2-Bilanzierung zu beleuchten, Hintergrund und Inhalte von CO2-Labels anhand von Praxisbeispielen vorzustellen, diese kritisch zu hinterfragen und vor dem Hintergrund einer zunehmenden verbraucherunfreundlichen „Bio-Diversität im Öko-Labelwald“ zu diskutieren: Was können CO2-Bilanzen und -Labels tatsächlich leisten, wo liegen Chancen und Grenzen?

Klimafreundliche Lebensmittel - Anforderungen und Grenzen

Dr. Eckhard Benner, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Vielfach wird behauptet, die Verbraucher könnten ihre Konsumentscheidungen bei Lebensmitteln am Klimaschutz ausrichten. Diese Behauptung unterstellt, dass der Markt für klimaschonende Produkte transparent ist und unter den derzeitigen Rahmenbedingungen funktioniert. Verbraucher können aber am Produkt weder dessen Klimafreundlichkeit erkennen, noch die Aussagen der Anbieter zur Klimafreundlichkeit ihrer Produkte überprüfen.

Für Verbraucher, die im Rahmen ihrer Einkaufentscheidung die CO2-Belastung von Lebensmitteln als Kriterium heranziehen wollen, ist dies eine unbefriedigende Situation, zumal die Regierungen von den Verbrauchern einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz einfordern.

Zentrale Voraussetzung dafür, dass Verbraucher Lebensmittel vor dem Kauf auf deren Klimafreundlichkeit hin beurteilen können, ist ein glaubwürdiges Kennzeichnungssystem. Der Vortrag wird die Anforderungen und Grenzen an ein Kennzeichnungssystem aus Sicht der Verbraucher darlegen.

Vorträge Flugverkehr und Klimaschutz

Herausforderungen in der Klimapolitik im Luftverkehr

Odette Deuber, Öko-Institut e.V.

Der internationale Luftverkehr spielt in der Klimapolitik in vielerlei Hinsicht eine Sonderrolle. Trotz hoher Wachstumsraten waren die durch ihn verursachten Emissionen von den verbindlichen Klimaschutzzielen des Kyoto-Protokolls ausgenommen. Eine Reihe an sektorspezifischen Herausforderungen wie Akteursstruktur, rechtliche Rahmenbedingungen sowie Art der Klimawirkungen erschweren die Verhandlungen um die Begrenzung der internationalen Luftverkehrsemissionen, zumal der politische Wille in der Vergangenheit oft fehlte.

Angesichts des jahrelangen politischen Stillstands auf internationaler Ebene und nach einer intensiven Diskussion verschiedener klimapolitischer Instrumente, entschied sich die Europäische Union (EU) für einen politischen Alleingang: Sie verabschiedete im Dezember 2008 eine Richtlinie zur Einbeziehung des europäischen Luftverkehrs in das EU-CO2 Emissionshandelssystem ab dem Jahr 2012. Auch in die internationalen Verhandlungen über ein post-2012 Klimaregime ist seit kurzem Bewegung gekommen. Es zeichnen sich neue Optionen zur Einbeziehung des internationalen Luftverkehrs in ein post-2012 Klimaregime ab, die von verschiedenen politischen Akteuren aus sehr unterschiedlichen Gründen befürwortet werden.

Deutsche Luftverkehrspolitik und das 2° C Klimaziel

René Eschemann, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt

Kein anderes Verkehrsmittel wächst so stark wie der Flugverkehr. Während der nationale Luftverkehr nahezu ausgereift ist, wächst die Verkehrsleistung des internationalen, grenzüberschreitenden Flugverkehrs Deutschlands seit 1992 jährlich mit einer durchschnittlichen Rate von ca. 6%. Verschiedenste Luftverkehrsprognosen gehen von einem weiteren, dynamischen Wachstum aus. Die Bundesregierung betont in ihrem Flughafenkonzept, dass das Flughafensystem in Deutschland der wachsenden Nachfrage nachkommen muss und daher die Kapazitäten ausgebaut werden sollen. Mit dem Wachstum der Verkehrsleistung geht allerdings auch eine deutliche Zunahme der Emissionen einher. Technologischer Fortschritt und Effizienzsteigerungen konnten bisher den Emissionszuwachs nicht kompensieren, lediglich leicht von der Verkehrsleistung entkoppeln. Es stellt sich daher die Frage, inwiefern sich die Ambitionen der Bundesregierung langfristig miteinander vereinbaren lassen: zum einen der wachsenden Flugverkehrsnachfrage gerecht zu werden und zum anderen den eigens auferlegten Klimazielen nachzukommen.

Klimawirkungsoptimierung von Flugzeugen

Dr. Regina Egelhofer, Lehrstuhl für Luftfahrttechnik, TU München

Der Treibstoffverbrauch von Flugzeugen ist über die letzten Jahrzehnte kontinuierlich durch technische und operationelle Maßnahmen verringert worden. Mit konventionellen Konzepten sind in naher Zukunft nur mehr geringe weitere Verbesserungen zu erwarten. Im Licht des Klimawandels und eines unverändert hohen Wachstums der Branche stellt sich heute die Frage, ob diese Verbesserungen ausreichend sind und inwieweit der Einfluss des Luftverkehrs auf das Klima gezielt reduziert werden kann. Als Ansatzpunkt kann das Flugzeug als Knotenpunkt des Luftverkehrssystems gewählt werden. Jegliche Änderungen eines Flugzeugentwurfs wirken sich jedoch auf die anderen Luftverkehrsakteure aus und berühren Aspekte wie z.B. Wirtschaftlichkeit, Lärmbelastung und Entwicklungsrisiko. Durch Berücksichtigung einer Klimametrik bereits im Flugzeugvorentwurf können derartige Kompromisse bereits frühzeitig abgeschätzt werden. Für eine industrielle Nutzung dieser Vorgehensweise müssen die Unsicherheiten in der Klimaforschung allerdings weiter verringert werden. Aber auch unabhängig von der expliziten Klimawirkungsabschätzung gibt es Potential für erhebliche Verbrauchsreduktionen, wenn der Entwurfsraum wieder für tabuisierte Konfigurationen geöffnet wird, wie z.B. Fliegen mit geringfügig verringerter Geschwindigkeit.

Wege zu einer nachhaltigen Klimapolitik im Luftverkehr

Dr. Manfred Treber, Germanwatch e.V. Bonn

Wenn die Emissionen des Flugverkehrs weiterhin ungebremst wachsen würden wie bisher, dann würde der Luftverkehr in der Mitte des Jahr¬hunderts bis zur Hälfte aller weltweit unter dem 2° C Klimaziel tolerierbaren Emissionen ausstoßen. Nichtregierungsorganisationen fordern deshalb, dass die Flugverkehrsemis¬sionen auf internationaler Ebene in gleichem Maße begrenzt werden wie die Emissionen der Industrieländer. Der aktuelle Stand der Klimaverhandlungen und mögliche Optionen für ein post-2012 Klimaregime im Luftverkehr werden aufgezeigt.

Die klimapolitischen Verhandlungen und Instrumente im Luftverkehr konzentrieren sich derzeit auf CO2. Dadurch bleibt ein Großteil der Erwärmungswirkung der Flugzeugabgase unreguliert. Es erscheint unabdingbar, Potenziale zur Klimawirkungsoptimierung auszuloten. Entsprechende klimapolitische Instrumente zur Vermeidung der luftverkehrsbedingten Ozon- und Wolkenbildung müssen diskutiert und zeitnah umgesetzt werden.

Solange der internationale Luftverkehr nicht angemessen in ein Klimaregime eingebunden ist, empfehlen wir Menschen, die nicht auf Flugreisen verzichten können oder wollen, die Kompensation ihrer Flugemissionen um das Klima nicht übermäßig zu belasten.

Bildungsarbeit zum Klimawandel

Maiken Winter, Al Gore Climate Project

Maiken Winter studierte in Tübingen Biologie und promovierte 1998 an der University of Missouri in Ökologie, Fachbereich Ornithologie. Ihre aktiven Forschungstätigkeiten stellte sie 2007 in den Hintergrund um sich der Bildungsarbeit für den Klimaschutz zu widmen. Nach einem Training mit Al Gore im Rahmen des Climate Project hielt sie zunächst Vorträge in den USA, nun in Deutschland, um auf die Dringlichkeit des Klimawandels aufmerksam zu machen.

Im Gespräch berichtet sie über ihre Erfahrungen in der Bildungsarbeit zum Klimawandel, die sie in den USA und in Deutschland vor vielfältigstem Publikum - Schulen, Kirchen, NGOs, politische Veranstaltungen und wissenschaftliche Konferenzen - gemacht hat. Die essentielle Frage, wie das Bewusstsein um den Klimawandel und die Bereitschaft zu handeln in die Mehrheit der Bevölkerung transportiert werden kann, soll diskutiert werden.

Klimawandel - Verantwortung und Chance

Maiken Winter, Al Gore Climate Project

Im März dieses Jahres fand in Kopenhagen der Kongress Climate Change: Global Risks, Challenges & Decisions statt, auf dem die führenden Klimaforscher zwei Jahre nach Veröffentlichung des letzten IPCC-Berichts die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel zusammentrugen. Die Ergebnisse werden im Vortrag zusammenfassend vorgestellt.

Wie wird sich der Klimawandel auf Mensch, Tier und Pflanzen auswirken, speziell bei uns in Europa? Bereits heute sind Auswirkungen auf Ökosysteme vielfältig beobachtbar. Exemplarisch werden die veränderten Zug- und Brutverhalten von Vögeln und Populationsrückgänge bestimmter Arten beleuchtet.

Was bereits gegen das Fortschreiten des Klimawandels getan wird, und was auf globaler wie auf lokaler Ebene tatsächlich getan werden müsste, um das 2° C Klimaziel noch zu erreichen, wird schließlich Thema sein.

Hintergrund

Der Klimawandel ist ein Problem – diese Tatsache ist mittlerweile weithin anerkannt. Große Anstrengungen werden unternommen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu begrenzen und schließlich zu reduzieren. Vor allem die bei der Verbrennung fossiler Energieträger freiwerdenden CO2-Emissionen stehen im Fokus. Hier weisen Energieeffizienzsteigerungen und erneuerbare Energien große Potentiale für die Zukunft auf. Doch der Mensch beeinflusst das Klima nicht nur über CO2, auch andere Treibhausgase und kurzfristiger wirkende Effekte sind relevant.

So spielen in der Landwirtschaft die Treibhausgase Methan und Lachgas eine entscheidende Rolle. Bedenkt man, dass die Landwirtschaft global einen Anteil von 15% an den Treibhausgasemissionen einnimmt, lohnt es sich darüber nachzudenken, ob auch in diesem Sektor Klimaschutzpotentiale vorhanden sind. Können die Emissionen durch veränderte Anbaumethoden und Tierhaltung reduziert werden? Lässt sich durch eine Änderung unserer Ernährungsweise ein Beitrag zum Klima leisten?

Auch der Luftverkehr beeinflusst das Klima nicht nur durch das emittierte CO2, sondern mindestens ebenso stark durch die Bildung von Kondensstreifen, Wolken und Ozon. Hierbei ist das starke Wachstum des Luftverkehrssektors problematisch, welches umso mehr ins Gewicht fallen wird, je weiter die Gesamtemissionen reduziert werden sollen. Daher muss die Konstruktion von Flugzeugen weiter auf einen niedrigen CO2-Ausstoß, ebenso aber auf geringe Wolkenbildung optimiert werden. Ein weiterhin ungebremstes Wachstum des Sektors würde allerdings positive Effekte des technischen Fortschrittes zunichte machen. Hier ist die Politik gefragt, entsprechende Anreize durch Einbeziehung des Luftverkehrs in ein Emissionshandelssystem zu setzen, ebenso jeder von uns, wenn wir uns für ein Verkehrsmittel entscheiden.

Mit dem Symposium „Klimaperspektiven – Blickwinkel auf den Klimawandel“ wollen StipendiatInnen der Heinrich-Böll-Stiftung und der studentische Arbeitskreis Klima diese wenig diskutierten Bereiche thematisieren, um neue Blickwinkel zu eröffnen. Hierbei ist uns wichtig, Perspektiven aus Natur- und Wirtschaftswissenschaft, Industrie und Verbraucherseite zu Wort kommen zu lassen, um eine umfassende Einordnung zu ermöglichen und konkrete Handlungsoptionen aufzuweisen – sowohl für unsere alltäglichen Entscheidungen als auch für langfristige Politikstrategien.